Сколько калорий в атф

Содержание статьи

денозинтрифосфат — АТФ. Физиология обмена АТФ

Аденозинтрифосфат — АТФ. Физиология обмена АТФа) Аденозинтрифосфат действует как «энергетическая валюта» в процессе метаболизма. В предшествующих статьях по физиологии на сайте мы указывали (просим вас пользоваться формой поиска выше), что углеводы, жиры и белки могут использоваться клетками для синтеза большого количества аденозинтрифосфата, который является источником энергии практически для всех клеточных функций. По этой причине АТФ можно считать «энергетической валютой» процессов метаболизма клеток, которые могут осуществляться только посредством АТФ (или схожего вещества, отличающегося от АТФ нуклеотидом, — гуанозинтрнфосфага). Информация о свойствах АТФ приведена в главе 2. Особенностью АТФ, делающей его чрезвычайно важным в процессах энергообеспечения, является выделение большого количества свободной энергии (около 7300 калории, или 7,3 Ккал на 1 моль в стандартных условиях, или более 12000 калорий в физиологических условиях), приходящейся на каждую из двух макроэргических фосфатных связей. Количество энергии, выделяемой при распаде каждой макроэргической связи АТФ, достаточно для обеспечения каждого этапа любой химической реакции, которая осуществляется в организме. Некоторые химические реакции, для которых требуется энергия АТФ, используют всего лишь несколько сотен калорий из наличных 12000, а остальная энергия рассеивается в виде тепла. б) АТФ образуется при окислении углеводов, жиров и белков. В предшествующих статьях по физиологии на сайте мы указывали (просим вас пользоваться формой поиска выше) о преобразовании энергии, присутствующей в питательных веществах, в энергию АТФ. Если говорить кратко, то АТФ образуется при следующих условиях. 1. Окисление углеводов, главным образом глюкозы, и окисление других Сахаров, но в меньшем количестве, например окисление фруктозы; эти процессы наблюдаются в цитоплазме клеток при анаэробных процессах гликолиза и в митохондриях при аэробном окислении в цикле лимонной кислоты (цикле Кребса). 2. Окисление жирных кислот в митохондриях клеток при бета-окислении. 3. Окисление белков, которые предварительно должны гидролизоваться до аминокислот с последующим расщеплением аминокислот до промежуточных продуктов цикла лимонной кислоты и затем — до ацетил-КоА и углекислого газа.

в) АТФ — источник энергии для синтеза наиболее важных компонентов клетки. К наиболее важным процессам, требующим энергии АТФ, относится образование пептидных связей между молекулами аминокислот в связи с синтезом белков. В зависимости от вида вступающих в реакцию аминокислот в каждой образующейся пептидной связи заключаются от 500 до 5000 к/моль. Напомним, что расходуется энергия четырех макроэргпческих фосфатных связей для обеспечения каскада реакций, формирующих каждую пептидную связь. Для этого требуется суммарно 48000 калорий, что существенно больше, чем 500-5000 калории, запасаемых в каждой пептидной связи. Энергия АТФ используется для синтеза глюкозы из молочной кислоты и синтеза жирных кислот из ацетил-КоА. Кроме того, энергия расходуется для образования холестерола, фосфолипидов, гормонов и других веществ организма. Даже мочевина, экскретируемая почками, требует энергии АТФ для ее образования из аммиака. Помня о чрезвычайной токсичности аммиака, можно понять значимость и ценность этой реакции, поддерживающей концентрацию аммиака в организме на очень низком уровне. г) АТФ обеспечивает энергией мышечное сокращение. Мышечное сокращение невозможно без энергии АТФ. Миозин — один из важных контрактиль-ных белков мышечного волокна — ведет себя как фермент, вызывающий расщепление АТФ до АДФ, высвобождая энергию, необходимую для мышечного сокращения. При отсутствии мышечного сокращения обычно расщепляется очень небольшое количество АТФ, но этот уровень расхода АТФ может увеличиваться почти в 150 раз (по сравнению с покоем) в течение короткого периода максимальной активности (механизм, с помощью которого энергия АТФ используется для обеспечения мышечного сокращения). д) АТФ обеспечивает энергией активный транспорт через мембраны. Активный транспорт большинства электролитов и веществ, таких как глюкоза, аминокислоты и ацетоуксусная кислота, может осуществляться против электрохимического градиента, даже если естественная диффузия должна осуществляться по электрохимическому градиенту. Противодействие ему требует затрат энергии, которую обеспечивает АТФ. е) АТР обеспечивает энергией процессы секреции. По тем же правилам, что и всасывание веществ против градиента концентрации, осуществляются процессы секреции в железах, поскольку для концентрирования веществ также необходима энергия. ж) АТФ обеспечивает энергией проведение возбуждения по нервам. Энергия, используемая для проведения нервного импульса, является производной потенциальной энергии, запасенной в виде разницы концентраций ионов по обе стороны мембраны нервного волокна. Так, высокая концентрация ионов калия внутри волокна и низкая концентрация снаружи представляют собой разновидность способа запасания энергии. Высокая концентрация ионов натрия на наружной поверхности мембраны и низкая концентрация внутри представляют другой пример способа запасания энергии. Энергия, необходимая для проведения каждого потенциала действия вдоль мембраны волокна, является производной запасенной энергии, когда небольшое количество калия выходит из клетки, а поток ионов натрия устремляется в клетку. Однако система активного транспорта, обеспечиваемая энергией АТФ, возвращает переместившиеся ионы в исходное положение относительно мембраны волокна. — Также рекомендуем «Функции фосфокреатина. Анаэробный механизм получения энергии» — Вернуться в оглавление раздела «Физиология человека.» Оглавление темы «Физиология обмена витаминов и микроэлементов»: |

Источник

АТФ и митохондрии

Каждое живое существо должно получать энергию из окружающей среды (например, в форме солнечного излучения или органических продуктов питания). Эта энергия требует для биосинтеза (анаболизма) огромного числа химических соединений и биополимеров в соответствии с определенной генетической программой. Сама энергия нужна для активной передачи молекул и ионов через мембраны, для движения и для передачи нервных импульсов. Наука, которая изучает поток и использование энергии в живых существах, называется «биоэнергетика» (био- + энергия).

Роль АТФ в энергетическом балансе

АТФ является основной молекулой энергии в живых системах. Он участвует в различных химических процессах, от химического биосинтеза до движения ресничек, сокращения мышц, активного транспорта молекул через клеточную мембрану или распространения электрического импульса через нервные волокна.

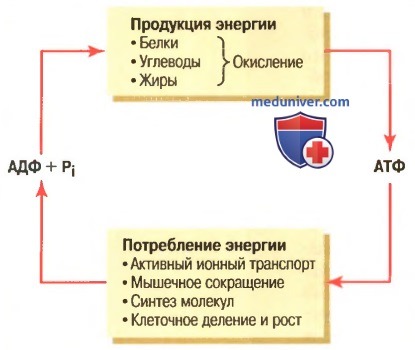

Производство и потребление энергии происходит через сеть ферментативных реакций (метаболизм). Центральным химическим соединением в метаболизме является аденозинтрифосфат (АТФ), который образуется в результате метаболических реакций (катаболизм) путем фосфорилирования аденозиндифосфата (АДФ) с образованием энергии около 30 кДж / моль (термодинамика). Большая часть АТФ производится в результате процессов в митохондриях (окислительного фосфорилирования). При использовании этой энергии в биологических процессах АТФ обычно гидролизуется до фосфата и АДФ (аденозинДИфосфата).

Вся биосинтетическая деятельность, как и многие другие клеточные действия, требует энергии. В основном для клеточных активностей источником энергии является именно АТФ. Молекула АТФ состоит из аденина, рибозы и трех фосфатных групп (ФГ). Последние с сильным отрицательным зарядом связаны двумя ковалентными высокоэнергетическими связями, которые при гидролизе выделяют относительно много энергии. Это демонстрирует важное свойство АТФ.

Поэтому без преувеличения можно сказать, что наиболее важным энергетическим соединением в клетке является трифосфат аденозина (АТФ), который по своему химическому составу является нуклеотидом.

Молекула АТФ состоит из:

- — азотно-аденинового основания пурина;

- — пентозы, рибозы и моносахариды;

- — трех фосфатных групп, обозначенных как альфа, бета и гамма (начиная с рибозы).

Синтез АТФ в организме

АТФ чаще всего производится в митохондрии, в основном в результате расщепления глюкозы и жирных кислот в процессе, называемом окислительным фосфорилированием; разложение 1 молекулы глюкозы в митохондрии высвобождает 36 молекул АТФ. Также АТФ синтезируется в хлоропластах, при фотосинтезе в процессе фотосинтетического фосфорилирования.

Использование АТФ в клетке

АТФ не может храниться в качестве резерва, поэтому он расходуется после его синтеза путем дефосфорилирования с помощью фермента АТФазы. Две конечные фосфорные группы связаны богатыми энергией ковалентными связями. Когда эти связи разрушаются, высвобождается относительно большое количество энергии. Если от АТФ освободить один конец ФГ, то образуется аденозин дифосфат (АДФ), освободить другой — получится аденозинмонофосфат (АМФ).

Фосфорная группа, высвобождаемая из АТФ или АДФ, богата энергией и, связываясь с соединением, обогащает ее энергией (процесс, называемый фосфорилированием). Таким образом, энергия от АТФ используется в процессах анаболизма.

АТФ создается в качестве основного энергетического продукта процесса разложения пищевых ингредиентов в процессе окисления. Часть энергии, выделяемой в этих процессах, сохраняется в форме АТФ, а остальная часть используется в форме тепла. Полученный таким образом АТФ используется для взаимодействия со всеми типами клеток. Только около 1/3 АТФ расходуется на реакции анаболизма. Остальная энергия расходуется на движение, сокращение мышц, транспортировку вещества через клеточную мембрану и т. д.

Фосфорилирование, регенерация АТФ.

Восстановление (синтез) АТФ реализуется путем связывания ФГ сначала с АМФ, что приводит к АДФ, а затем из АТФ под контролем фермента АТФ-синтазы. Это возможно благодаря тепловым реакциям, в которых энергоемкие (анаболические) реакции связаны с энерговыделительными (катаболическими) реакциями. Энергия, выделяемая при катаболизме, используется для повторного синтеза АТФ из АДФ. Следовательно, система АТФ / АДФ служит универсальным способом обмена энергией, который балансирует между выделяемыми и потребляющими энергию реакциями.

Функциональные характеристики АТФ.

Химическая связь, представляющая собой сумму сил, которые удерживают вместе атомы в молекуле, является стабильной конфигурацией, и для разрыва старой связи и образования новой требуется энергия. Ферменты значительно снижают потребность в активации большого количества энергии, но для того, чтобы химические реакции происходили в живых организмах, необходимо, чтобы энергия связи в продуктах реакции всегда была меньше энергии связи реагентов.

Молекула, наиболее часто участвующая в тепловых реакциях, — АТФ. Внутренняя структура молекул АТФ отлично подходит для этой роли в живых системах. В лабораторных условиях при удалении третьей фосфатной группы образуются АДФ и фосфат, и выделяется около 7 ккал (30 кДж) на моль АТФ. Удаление второй фосфатной группы дает AMФ и фосфат, высвобождая такое же количество энергии.

Энергия, выделяемая при удалении фосфатных групп, не только возникает из высокоэнергетических связей, но также является результатом перераспределения орбит в молекулах АТФ или АДФ. Каждая фосфатная группа несет отрицательный заряд и поэтому имеет тенденцию отталкиваться от другой такой группы. Когда фосфатная группа удаляется, происходит изменение конфигурации электронов, в результате чего получается структура с меньшей энергией.

В живых системах АТФ также гидролизуется до АДФ. Гидролиз АТФ является, например, быстрым способом выработки тепла у животных, которые просыпаются от зимней спячки. Однако обычно конечный продукт не просто удаляется, а переносится через фермент (киназу) в другую молекулу (фосфорилирование). Эта реакция также передает часть энергии от высокоэнергетической связи фосфорилированному соединению, которое, таким образом, обогащается энергией при реакции.

Энергия, выделяемая в реакциях клеточного метаболизма, таких как расщепление глюкозы, используется для повторного синтеза АТФ из молекул АДФ. Основными механизмами синтеза АТФ в клетке являются окислительное фосфорилирование в процессе клеточного дыхания (на внутренней стороне митохондриальной мембраны) и фосфорилирование в процессе фотосинтеза.

Митохондрии

Митохондрии представляют собой мембранные органеллы, присутствующие в клетках практически всех эукариотических организмов. Митохондрии заключены в две мембраны: внешняя, находящаяся в контакте с цитоплазмой, и мембрана, ограничивающая внутреннюю часть митохондрий. Между этими двумя мембранами находится межмембранное пространство. Внутренняя часть митохондрий заполнена матриксом. Типичная эукариотическая клетка содержит около 2000 митохондрий.

Внешняя митохондриальная мембрана определяет форму этой органеллы и, благодаря наличию каналообразующего белка (порина), проницаема для определенных молекул.

Внутренняя митохондриальная мембрана имеет в несколько раз большую площадь поверхности, чем наружная мембрана. Ее поверхность значительно увеличивают кристы, ориентированные к центру органеллы. Кристы могут различаться по количеству, размеру и форме, при этом они имеют частицы, прикрепленные к ним с помощью коротких ручек. Эти частицы содержат АТФ-синтазы, ферментный комплекс, участвующий в синтезе АТФ.

Матрикс заполняет внутреннюю часть митохондрий и представляет собой смесь нескольких сотен ферментов, которые преобразуют продукты метаболизма углеводов, липидов и белков через цикл Кребса в углекислый газ и воду с выделением энергии в виде молекул АТФ. В этом процессе электроны переносятся по дыхательной электронной цепи, и происходит синтез высокоэнергетического фосфатного соединения, АТФ (окислительное фосфорилирование).

Источник

Теория расхода калорий. Эффективные механизмы энергообмена

В этой статье поговорим о том, как можно эффективнее сжигать калории за счёт именно жировых запасов без потери мышечной массы, а также подробно разберём те процессы, которые влияют на здоровье сердца и закисление организма. Начнём с базовых терминов и понятий.

Энергетическая ценность на 1 грамм вещества.

Для раскрытия темы расхода калорий и процессов энергообмена необходимо остановиться на некоторых важных моментах, которые связаны с нашим организмом.

Эмпирическим путём учёные определили количество теплоты (энергии) выделяемой от веществ и важнейших микронутриентов в джоулях. Если перевести полученные величины в калории, то получим следующие цифры:

Жир – 9.29 Ккал

УглеводыБелки – 4.1 Ккал

Пищевые волокна (клетчатка) – 1.9 Ккал

Этиловый спирт (95.57%) – 7.1 Ккал

Во многих интернет-источниках авторы оперируют разными цифрами, которые непонятно где взяли и которые не отражают реальные значения – где-то скопикастили, где-то округлили грубо и не точно. В итоге люди запутываться в огромных массивах некачественных данных.

Очень интересный факт – у человека на 1 кг жировых отложений приходится 7716 Ккал. Это означает следующее, чтобы избавится от одного лишнего кг жира надо именно столько калорий сжечь во время физических нагрузок.

Еще один важный факт – а Вы знали, что в 1 кг мышечной массы у человека содержится всего лишь 20% аминокислот?

Теперь давайте разбираться, как именно в организме происходит расход калорий на основе газоанализатора воздуха, принцип работы которого очень прост – теплота (выделяемая энергия) замеряется кол-вом выдыхаемого углекислого газа.

Этот график отображает расход калорий в зависимости от прилагаемых усилий. Усилия –это условно говоря наш ЧСС (частота сердечных сокращений); цифры снизу — обороты «двигателя». Слева и справа – источник энергии (жирные кислоты и углеводы – условно говоря, газ и бензин).

Эксперимент ставился на одном из спортсменов велосипедистов. Цель была – узнать расход калорий при разном ЧСС и потребление организмом углеводов и жиров при этом процессе.

Чуть ниже видим результат ещё и в табличных вариантах. Общеизвестный факт – основной источник энергии для головного мозга и организма в целом это глюкоза (углеводы). И как видим из графика пульс очень влияет на потребление организмом углеводов – чем он выше подымается, тем выше расход углеводов. Всё как в автомобиле.

Только вот есть один важный момент в вышеизложенном механизме – чем ниже пульс, тем больше включается в общий расход альтернативный источник питания (жиры), хотя углеводы тоже продолжают работать и «гореть» в минимальных значениях.

С чем это связано? Связанно это с тем, что у нас есть разные мышечные волокна. В спокойном состоянии наш организм абсолютно не закисляется, а если в работу включаются непосредственно медленные мышечные волокна, а мы помним, что основной источник их питания это жирные кислоты, тогда и начинается настоящая работа.

Когда мы прибавляем усилие, то начинаем закислятся и тогда в работу включаются быстрые мышечные волокна и вот уже их источник питания – АТФ, креатинофосфат, гликоген .

Хотя прямой зависимости между ЧСС и закислением организма как такого нет. Важно понимать и различать тренированность сердечной мышцы и обычных мышц, кроме того стоит также понимать, что каждая мышца имеет разную тренированность. Однако всегда есть прямая зависимость ЧСС и энергетического расхода. Просто дело в том, что у не тренированного человека очень большая связь сердца с закислением мышц.

А что же насчёт аминокислот, как источника потребления и расход энергии? Есть такое понятие как процесс гликонеогенеза. Что это такое? Это означает, что при отсутствии углеводов организм начинает искать альтернативные источники потребления, это могут быть жиры, аминокислоты, алкоголь или другие сложные кислоты.

Так что же организм начинает потреблять в качестве альтернативы, если нет углеводов? В первую очередь начинает искать запасы глюкозы, дальше начинает пожирать всё, что было в пище – белки, кислоты, алкоголь (не зря же алкаши такие буйные и энергичные).

Ну ладно оставим это всё и возьмём для примера нормального человека. Организм начинает поедать сам себя и жиры в качестве топлива, это малоэффективный источник энергии хотя и имеет в два раза больше энергетическую ценность, поэтому в топку идут аминокислоты из ваших мышц и только потом жиры, так как другого выбора нет.

Ладно, вернёмся к графику и к вопросу вклада питательных веществ в расходе энергии.

Мы прекрасно видим, что при пульсе 104 расход жиров относительно углеводов 6 к 1. Но также прекрасно видно, что величина расхода энергии при этом существенно падает и это вполне логично, т.к. жиры очень плохой источник энергии и довольно медленно и плохо окисляются.

Что это значит? А это значит, что на каждый потерянный килограмм сала будет теряться 200 грамм мышц при условии, что Вы будете круглые сутки в пульсовой зоне 104 удара в минуту! Надеюсь, вопрос о том сколько мышц теряется при кардио или голодовке исчерпан и Вы понимаете, что ответить на него очень сложно, т.к. для каждого человека этот показатель индивидуален.

Безусловно, эта цифра при разном пульсе у каждого человека плюс минус будет отличаться. Но основная суть в том, что при низком пульсе тратится больше жира, а при высоком горит больше углеводов.

Физическое развитие нашего тела очень существенно влияет на общий расход калорий и конкретно на сжигание жиров с углеводами. Чем больше объём лёгких у Вас, тем выше величина «сжигания» калорий. Чем больше у Вас удельный объём сердца, тем выше будет вклад в общий расход за счёт жиров в спокойном состоянии.

Кроме того композиция тела влияет на величину расхода калорий:

жир — 4.5 ккал*кгсутки

мышцы — 13 ккал *кгсутки

Понятие метаболизма и других обменных процессов.

Для тех кто не в курсе, мезоморф, эктоморф и эндоморф – это генетическая предрасположенность к физическим способностям, а не к метаболизму. У каждого генетически заложена разная толщина мышечных волокон, длина костей, крепление сухожилий; соответственно и пропорции тела, рычаги усилия, эстетика симметрии тоже генетически предопределены.

Есть прирождённые бодибилдеры, как Шварценеггер, а есть прирождённые силовики, как тот же его друг Коломбо.

Каким образом разгоняется или уменьшается величина расхода калорий? Ну кроме того, что я сказал выше, на эти цифры влияет состав тела и пульс, а также еще ряд факторов и механизмов:

1. Общи обмен веществ (ООВ) –это базовый уровень расхода калорий, который зависит от кол-ва клеток в Вашем теле или проще говоря от Вашего веса. Больше вес – больше расход, это, думаю, и так ясно.

2. Расходы энергетического резерва организма на переработку полученных из пищи калорий, на это тратится 10 процентов от общего числа потреблённых калорий.

3. Усвояемость веществ – не очень важный фактор, но косвенно влияет тоже.

4. Температура внешней среды и тела.

Когда холодно организм тратит больше энергии дабы согреться, а вот наша внутренняя температура довольно сильно влияет на расход энергии, чем она выше,тем больше её надо для поддержания нашей тушки; каждый +- градус означает, что Ваш метаболизм «пошатнётся» минимум на 10% от нынешнего. Вот почему спорт эффективен. И вот почему, когда мы болеем, так сильно худеем.

5. Помощь извне или простыми словами фармакология – это различные препараты и БАДы, обладающие термогенными свойствами

6. Возраст и гормоны. С возрастом выработка всех гормонов в организме падает, а значит и замедляются процессы энергозатрат.

Есть ещё один такой миф про дробное питание, которое способно ускорить метаболизм, но по сути это неправда! Единственный плюс, который Вы получите при таком режиме питания, так это разгрузка желудочно-кишечного тракта и лучшее усвоение пищи.

Тренировка лёгких.

Адаптируются лёгкие к нагрузке как правило очень быстро — буквально в течение нескольких тренировок. Грубо говоря, если Вы, допустим, при беге задыхаетесь, но чувствуете, что мышцы еще могут работать, значит, в этом виноваты Ваши плохо развитые легкие!

Но поверьте, 2-3 кардио-тренировки и Вы перестанете задыхаться! Объем лёгких есть смысл тренировать, если Ваши спортивные нагрузки предполагают длительные задержки дыхания. То есть Вы – пловец или дайвер. У обычных людей объем лёгких – 3.5л не более, у пловцов до 5 и у дайверов до 7.

Тоже самое касается и силового тренига, первые тренировки Вы будете испытывать сильную отдышку между подходами. Со временем она будет исчезнет.

Возможно, также имеет смысл тренировать лёгкие, когда нужно преодолеть максимальную нагрузку, речь идёт о «железных» дисциплинах – пауэрлифтинг, тяжёлая атлетика, силовой экстрим, армрестлинг, т.к. зачастую при задержке дыхания и дальнейшем выдохе теряется максимальное усилие, что отрицательным образом отражается на спортивных результатах.

Просто сделайте такой вот простой тест – когда подымаете снаряд выдохните раньше времени, ну как легко стало подымать?

Итак, как тренировать объём лёгких? Плавание с задержкой дыхания, плавание в стиле баттерфляй, а также кролем. Еще можно использовать специальные дыхательные практики и пешие прогулки по пересечённой местности.

Тренировка сердечно-сосудистой системы.

Ударный объём сердца – это кол-во крови, которое перекачивает сердце за раз. Иногда требуются специальные тренировки для увеличения этого показателя. Зачем? Всё просто, от этого показателя зависит здоровье миокарда! Кто-то загнётся уже в старости от проблем с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а кто-то нет.

В чём, собственно, заключается суть такой тренировки? Вам нужно держать пульс на максимальном ударном объёме определенный отрезок времени, здесь главное не переусердствовать и знать меру!

До активных нагрузок:

Вот так вот просто невозможно узнать свой максимально возможный УОС, нужно ехать в лабораторию на исследование – это обычный тест, ничего архисложного в нём нету.

Этот человек тренировался 3 раза в неделю по часу в день на протяжении 11 месяцев. Каждый месяц ходил перепроверять max УОС, т.к. этот показатель меняется со временем.

Поэтому забудьте про бредовые формулы из интернета на подобии этой, по ней Вы тупо будете тренироваться вхолостую без пользы для здоровья сердца: (220-возраст)*0.65.

После 11 месяцев активных тренировок:

Здесь прекрасно видно, что изменилась композиция мышечных волокон – медленных волокон стало больше! Заключение.

Ну что же, исходя из всего вышеизложенного давайте подобьём итоги.

1. Хочешь тратить больше энергии – тренируй мышцы и лёгкие.

2. Хочешь максимально тратить калорий за счёт жиров – тренируйте сердце.

3. Кардио – не бегайте на голодный желудок, это 100% катаболизм мышц! Особенно забавен миф о том, что через час умеренного кардио будет сжигаться жир без потерь мышечной массы.

4. ВИТ – высокоинтенсивный тренинг намного эффективней, нежели умеренный бег трусцой в плане эффективности сжигания калорий.

Источник