Проблема лишнего веса у студентов

Содержание статьи

ISSN 2618–7159

ИФ РИНЦ = 0,757

- Авторы

- Файлы

- Литература

Цыденова Я.С. 1

1 Технический институт (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет»

1. Казин Э.М., Свиридова И.А., Семенкова Т.Н. и др. Комплексная оценка показателей здоровья и адаптации обучающихся и педагогов в образовательных учреждениях // Медико-физиологические и психолого-педагогические основы мониторинга: методическое пособие. — Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2006. — С. 2.

2. www.best-elite-club.com./ Лишний вес — проблема века.

Современное общество провоцирует непреднамеренное ожирение у своих граждан, способствуя потреблению высококалорийной пищи с большим содержанием жиров, и, в то же время, благодаря техническому прогрессу, стимулируя малоподвижный образ жизни. Эти социальные и техногенные факторы способствуют росту распространенности ожирения в последние десятилетия.

В России по самым скромным оценкам, избыточный вес наблюдается у 25-30% россиян, а ожирение — примерно у 15-20% [2]. В детстве ожирением страдают в среднем только 10%, но с возрастом этот показатель стремительно возрастает — примерно до 15-20% у юношей и девушек и около 35-50% у взрослых [1]. Во многих странах вопрос борьбы с ожирением среди молодежи уже поставлен на государственный уровень, ведь формирование здорового общества является приоритетным направлением общества страны в целом. В школах, колледжах и вузах реализуются проекты здоровья, ведь данный контингент формирует общество в будущем.

Цель исследования: определить основные факторы риска, способствующие предрасположенности молодежи к ожирению и обозначить профилактические меры.

Задачи нашего исследования: 1) выявить факторы риска, способствующие ожирению среди студентов; 2) разработать рекомендации по профилактике ожирения среди студентов.

Объект исследования: факторы, вызывающие ожирение. Предмет исследования: факторы риска, способствующие предрасположенности к ожирению среди студенческого возраста.

С целью определения факторов риска ожирения нами проведено анкетирование среди студентов ТИ (ф) СВФУ им. М.К.Аммосова в г. Нерюнгри. В опросе приняли участие 30 девушек в возрасте 18-23 года, все проживают в общежитии, готовят и питаются самостоятельно.

Проанализировав результаты ответов, можно сделать следующие выводы.

Исследование весо-ростового индекса показало, что две девушки (6,6%) имеют избыточный вес, а у 28 человек (93,3 %) — в норме. На вопрос: «Каким вы себя считаете: полным, нормальным, худым?» — мы получили следующие ответы: 12 девушек (40%) считают себя полными, 17 (56,6%) — нормальными и 1 девушка (3,3%) — худой. Следует обратить внимание, что субъективное представления о полноте большинства девушек, является модной тенденцией худобы в современном обществе.

Определяя предрасположенность девушек к ожирению, мы задали вопрос: «Имеют ли ваши родители избыточный вес сейчас?». 9 девушек (30%) дали положительный ответ. Таким образом, большинство родителей не обладают избыточным весом.

«Имели ли вы избыточный вес в детском или подростковом возрасте?». По результатам опроса большинство девушек (86,6%) не имели избыточного веса в детском и подростковом возрасте. Эта проблема отмечена у 13,3%. В вопросе: «Есть ли у вас эндокринные нарушения?» — ответ «да» зафиксирован только в одном случае (3,3%).

«Сколько раз в день вы полноценно питаетесь?». Только два человека (6,6%) отметили, что питаются полноценно (завтрак, обед, ужин). Остальные 93,4% питаются как минимум один раз в день горячей пищей, и обходятся не более чем двумя перекусами.

«Если питаетесь фастфудами, то, как часто?». Полученные данные настораживают, т.к. шесть человек (20%) питаются ежедневно, 11 (36,6%) употребляют три-четыре раза в неделю и столько же — один-два раза в неделю. И только две девушки (6,6%) не употребляют фастфуды вообще.

Важный фактор профилактики ожирения — двигательная активность. Как ее повышают девушки можно видеть в табл.1.

Таблица 1

Мероприятия двигательной активности студентов

№ п/п | Мероприятия | Ответы | |

Кол-во чел. | % | ||

1 | Хожу пешком | 25 | 83,3 |

2 | Занимаюсь спортом (танцами) | 9 | 30 |

3 | Гуляю с друзьями | 11 | 36,6 |

4 | Делаю уборку по дому | 15 | 50 |

Эти данные показывают, что большинство девушек не занимаются спортом и недостаточно повышают двигательную активность.

Интересен вопрос, определяющий знание девушек о роли физических качеств в снижении веса: «По вашему мнению, в результате тренировки, какое из физических качеств способствует снижению веса?». 16 человек (53,3%) считают, что занятия на выносливость являются эффективными способами профилактики лишнего веса; 7 (23,3%) отметили быстроту; 5 (16,6%) убеждены, что гибкость способствует потере и сохранению веса; двое (6,6%) считают, что сила более эффективна. Таким образом, только половина девушек правильно осведомлены.

В вопросе: «Как вы относитесь к выражению «Курение помогает снижению веса?» — шесть девушек (20%) подтвердили свое согласие, указывая нам на их заблуждения. Как известно, аппетит у курящих снижается за счет того, что никотин оказывает тормозящее действие на сократительную и двигательную функции желудка и кишечника, что приводит к ухудшению пищеварения, нарушению обменных процессов, развитию авитаминоза. Этот миф играет роль «психической защиты» и служит средством самооправдания.

Таким образом, мы выявили факторы риска, способствующие предрасположенности студентов к ожирению: 1) неправильное питание, 2) малая двигательная активность, 3) недостаточные знания об эффективных способах профилактики ожирения.

По результатам исследования мы разработали рекомендации по профилактике ожирения:

1. Рациональное питание, отказ от фастфудов. С пищей человек получает необходимые элементы, которые обеспечивают организм энергией и требуются для роста и поддержания жизнедеятельности тканей. Для того чтобы питание отвечало требованиям здорового образа жизни, оно должно содержать весь комплекс пищевых элементов в необходимом количестве и нужном сочетании. Вес человека зависит от того, сколько он получает энергии с пищей и сколько расходует энергии.

2. Занятия спортом. Самое благоприятное время для занятий физической культурой — молодые годы, когда еще нет больших жизненных проблем и для воспитания в себе необходимых физических качеств, практически отсутствуют объективные препятствия. Занятия физической культурой и спортом — одна из мер по профилактике ожирения, которая способствует расходу энергии. Среди физических качеств, способствующих наибольшему сгоранию калорий, выделяется выносливость. Выносливость определяется, как способность поддерживать заданную, необходимую для обеспечения жизнедеятельности нагрузку и противостоять утомлению, возникающему в процессе выполнения работы. Для профилактики и борьбы с ожирением могут использоваться практически все виды спорта, но наибольший эффект дают аэробные занятия: бег, ходьба, лыжные гонки, плавание и др. Комплексно воздействуют аэробика, танцы.

Считаем необходимой дальнейшую пропаганду профилактики ожирения с проведением следующих мероприятий в общежитии: проводить утренние зарядки, открыть тренажерный зал, столовую, проводить лекции и беседы.

Библиографическая ссылка

Цыденова Я.С. ПРОФИЛАКТИКА ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ // Международный журнал экспериментального образования. — 2014. — № 7-1. — С. 53-55;

URL: https://expeducation.ru/ru/article/view?id=5453 (дата обращения: 17.05.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник

Электронный научный журнал

Современные проблемы науки и образования

ISSN 2070-7428

«Перечень» ВАК

ИФ РИНЦ = 0,931

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Голдаева П.Р. 1 Павленко О.А. 2

1 ОГАУЗ «Межвузовская больница»

2 Сибирский государственный медицинский университет

На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем в здравоохранении является проблема ожирения. Цель исследования — изучить динамику заболеваемости ожирением среди студентов г. Томска, оценить клинико-метаболические нарушения в зависимости от возраста и пола, а также разработать мероприятия по совершенствованию медико-профилактической помощи. По расширенной программе проводили оценку влияния медико-биологических, социально-гигиенических факторов на вес студентов. Возраст всех обследованных лиц составил от 16 до 27 лет, среди которых было 316 девушек (20,2 ± 0,3 лет) и 184 юношей (19,2 ± 0,5 лет). Общая заболеваемость у студентов за период 2007-2009 гг. возросла с 9,7 до 12,2 случаев на 10 тыс. прикрепленного населения, т. е. увеличилась на 25,8 % (или в 1,3 раза). Показатели первичной заболеваемости ожирением находились в период 2007-2009 гг. в пределах 7,8 и 8,2 случаев на 10 тыс. студентов, т. е. произошел рост на 50,1 %. Установленные факты и закономерности формирования различных форм ожирения среди студентов в г. Томске позволили нам обосновать и разработать трехуровневую программу медицинской реабилитации студентов. Применение разработанной модели профилактической помощи и восстановительного лечения студентов с избыточной массой тела позволяют индивидуализировать терапевтическую тактику и может быть реализовано в работе студенческих поликлиник.

ожирение

заболеваемость

студенты

факторы риска

профилактика

1. Биоимпедансный скрининг населения России в центрах здоровья: распространенность избыточной массы тела и ожирения / Н.П. Соболева, С.Г. Руднев, Д.В. Николаев и др. // Рос. мед. журнал. — 2014. — № 4. — С. 4-13.

2. Бирюкова Е.В. Эпидемия ожирения — время активных действий / Е.В. Бирюкова, А.М. Мкртумян // Эффективная фармакотерапия в эндокринологии. — 2008. — № 2. — С. 2-7.

3. Глобальные рекомендации по физической активности для здоровья / Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2010.

4. Исютина-Федоткова Т.С. Социально-гигиенические проблемы здоровья студентов: исторический аспект и современное состояние / Т.С. Исютина-Федоткова // Медицинский журнал. — 2008. — № 4. — С. 52-57.

5. Клинические рекомендации по лечению морбидного ожирения у взрослых / И.З. Бондаренко, С.А. Бутрова, Н.П. Гончаров и др. — М.: Практика, 2014. — 31 с.

6. Нефедовская Л.В. Состояние и проблемы здоровья студенческой молодежи / Л.В. Нефедовская; под. ред. проф. В.Ю. Альбицкого. — М.: Литтерра, 2007. — 192 с.

7. Порядина Г.И. Вопросы профилактики ожирения и метаболического синдрома (по результатам работы «Школы рационального питания» для детей и подростков с ожирением) / Г.И. Порядина, Е.А. Ковалева, М.Ю. Щербакова // Педиатрия. — 2012. — Т. 91, № 5. — С. 37 — 42.

8. Ранняя диагностика метаболического синдрома как профилактика развития сердечно-сосудистых заболевания / Ю.Р. Ефременко, К.Н. Конторщикова, Е.Ф. Королева, К.В. Кучин // Медицинский альманах. — 2013. — № 2 (26). — С. 175-177.

9. Рекомендации по диагностике, лечению и профилактике ожирения у детей и подростков. — М.: Практика, 2015. — 136 с.

10. Самородская И.В. Ожирение и рекомендации профессиональных сообществ / И.В. Самородская // Врач. — 2015. — № 8. — С. 2-7.

11. Caballero B. A Nutrition Paradox — Underweight and Obesity in Developing Countries / B.Caballero // The New England Journal of Medicine. — 2005. — Vol. 352. — № 15. — P. 1514-1516.

12. Consequences of smoking for body weight, body fat distribution, and insulin resistance / A. Chiolero, D. Faeh, F. Paccaud, J. Cornuz // American Journal of Clinical Nutrition. — 2008. — Vol. 87. — № 4. — P. 801-809.

13. Diseases Associated with Childhood Obesity / A. Choudhary, L. Donnelly, J. Racadio, J. Strife // American journal Roentgenology. — 2007. — Vol. 188. — P. 1118-1130.

В настоящее время эксперты ВОЗ признали ожирение новой хронической «эпидемией» нашего времени. В экономически развитых странах ожирением страдают от 9 до 30 % населения, из них мужчины — 7-22 %, а женщины — 9-45 %. Специалисты ВОЗ полагают, что к 2025 году в два раза увеличится процент людей с ожирением или избыточной массой тела по сравнению с 2000 годом. Быстрый рост этой эпидемии связан с увеличением доступности продуктов питания и уменьшением физической активности населения. Ожирение можно считать следствием современного образа жизни [1,2,10,11].

Ожирение представляет собой результат сложного взаимодействия множества биологических факторов (генная предрасположенность к избыточному накоплению жира, нарушения пищевого поведения, воздействия микрофлоры кишечника и т.д.), факторов окружающей среды (изменение способов и методов обработки, хранения, приготовления пищи, особенностей ее потребления в обществе, развитие технологий, сопровождающееся изменением физической активности в обществе), индивидуального поведения и привычек [7,9,10].

Отсутствие физической активности считается четвертым из важнейших факторов риска, которые являются причинами смерти в глобальном масштабе (на ее долю приходится 6 % от общего числа случаев смерти в мире). Далее следуют высокое кровяное давление (13 %), курение (9 %) и высокий уровень глюкозы в крови (6 %). Существуют неоспоримые доказательства того, что физическое состояние и состояние здоровья молодых людей могут быть существенно улучшены с помощью физической активности. Более значительный вред здоровью наносит стресс, курение и употребление алкоголя. Курение увеличивает риск развития метаболического синдрома и диабета, а эти факторы увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний [1,3,5,8,9,12].

Ожирение в пубертатном периоде связано с более высокими показателями заболеваемости и смертности во взрослом периоде. При тяжелых формах ожирения отмечается 12-кратное увеличение смертности населения в возрасте 25-35 лет и сокращение продолжительности жизни на 7-10 лет. Доказано, что ожирение уменьшает продолжительность жизни в среднем от 3-5 лет при незначительном избытке массы тела и до 15-20 лет при выраженном ожирении [5,8,10,13].

Пропаганда и формирование здорового образа жизни, здорового питания являются общими для всех возрастных групп мероприятиями по профилактике развития ожирения и сахарного диабета 2-го типа. Здоровый образ жизни студентов предусматривает оптимальную организацию учебного процесса, отдыха, достаточную продолжительность сна, пребывание на свежем воздухе, целесообразный двигательный режим, преодоление вредных привычек, соблюдение режима питания и качественного состава питания [3,4,6].

На фоне общемировой тенденции к увеличению числа лиц с избыточным весом остается много нерешенных вопросов. Разные цели лечения (косметическая и улучшение здоровья) пациентов с избыточной массой тела и ожирением требуют разных подходов и методов коррекции. Клинические рекомендации профессиональных сообществ в качестве основной цели лечения рассматривают улучшение состояния здоровья и с этих позиций используют подходы, способствующие медленному снижению массы тела с постоянным последующим мониторингом состояния здоровья и веса [1,4,10].

Хотя распространенность ожирения в РФ изучалась в ряде эпидемиологических исследований у молодежи и взрослых, но число таких исследований было невелико, и имеющиеся данные не позволяют в полной мере оценить ситуацию, определить динамику распространения ожирения и охарактеризовать региональные особенности заболеваемости ожирением у студентов г. Томска.

Цель исследования — изучить динамику заболеваемости ожирением среди студентов г. Томска, оценить клинико-метаболические нарушения в зависимости от возраста и пола, а также разработать мероприятия по совершенствованию медико-профилактической помощи.

Материалы и методы

Исследование проведено в 2007-2009 гг. на базе крупной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь студентам г. Томска (МАУЗ «Межвузовская больница»). В 2010-2012 гг. внедрялись организационные технологии профилактики и оказания медицинской помощи студентам и определялась медико-социальная эффективность системы профилактических мероприятий.

На первом этапе исследования изучена заболеваемость 45 тыс. 951 студентов с различной соматической патологией за период 2007-2009 гг. по данным обращаемости. При проведении анализа были использованы учетно-отчетные статистические материалы. На втором этапе исследования были обследованы 1тыс.102 студента с эндокринной патологией в возрасте от 16 до 27 лет, обратившихся в студенческую поликлинику за период 2007-2009 гг. На третьем этапе проведен отбор студентов в контрольную группу, что составило 45 % (500 студентов). В исследование вошли больные эндокринной патологией (преимущественно заболевания щитовидной железы, СД 1-го типа, ожирение и заболевания гипоталамо-гипофизарной системы). По расширенной и углубленной программе проводили оценку влияния медико-биологических, социально-гигиенических факторов на вес студентов. Для этого была разработана специальная анкета. Возраст всех обследованных лиц составил от 16 до 27 лет, среди которых было 316 девушек в возрасте от 17 до 27 лет (20,2 ± 0,3 лет) и 184 юношей в возрасте от 16 до 25 лет (19,2 ± 0,5 лет).

В работе использовался комплекс методов: эпидемиологические, клинико-лабораторные, инструментальные, социологические, социально-гигиенические, математико-статистические. Статистическая обработка данных проводилась с использованием системы программного обеспечения анализа базы данных istica 6.0 с использованием метода сравнения средних показателей (t-критерий для независимых выборок) и парного коэффициента корреляции r -Спирмена. При проверке статистических гипотез критическим принимался уровень значимости р <0,05.

Результаты и обсуждение

В оценке физического развития студентов определенное значение имеет степень взаимосвязи антропометрических признаков. Установлена тесная взаимосвязь показателей массы тела и длины тела. Коэффициент корреляции во всех возрастных группах у юношей-студентов варьирует от 0,45 до 0,5, а у девушек — 0,35-0,97.

По данным исследования, масса тела соответствовала росту у 6,2 % подростков и у 41,8 % молодежи старше 18 лет. Только 11,6 % студентов мужского пола и 36,4 % женского пола имеют нормальное физическое развитие. Дефицит массы тела выявлен у 9,4 % обследованной молодежи, избыток — 42,6 %. При этом у студентов старше 18 лет дефицит и избыток массы тела встречались чаще, чем у подростков (p< 0,05).

У девушек достоверно чаще, чем у юношей, регистрировался недостаток массы тела, тогда как у юношей чаще встречался избыток массы тела (p< 0,001). Наибольшая частота дефицита массы тела наблюдалась у лиц женского пола в возрасте старше 18 лет (7 %), избытка массы тела — у студентов мужского пола более 18 лет (18,6 %).

Удельный вес ожирения в категории избыточный вес составил: ожирение I степени — 25,6 %, ожирение II степени — 5,6 %, ожирение III степени — 1,8 %. У юношей подросткового возраста на долю ожирения приходится 1,47 % ± 0,79 (р = 0,2), а в категории старше 18 лет — 5,47 % ± 3,62 (р = 0,3). Соответственно, у девушек-подростков удельный вес ожирения составил 0,9 % ±0,7 против 3,47 % ± 2,48 (р = 0,3). Наибольшая частота избыточного веса была при ожирении I степени у юношей в возрасте старше 18 лет — 12,6 % (n = 63).

В работе проведен анализ заболеваемости ожирением у студентов г. Томска. Выявлено, что доля ожирения занимала 2-е место в структуре эндокринной патологии и составила 30,8 %. Доли заболеваний щитовидной железы и СД 1-го типа составили 49,6 % и 12,8 % соответственно, а на заболевания гипоталамо-гипофизарной системы приходилось 6,8 %.

Общими для всех групп студентов являются следующие факторы образа жизни, которые требуют большего внимания: нерациональность и несбалансированность питания, отсутствие четкого режима питания, курение (χ2 = 0,3; p = 0,05), нерегулярность и неполноценность занятий физкультурой и спортом, недостаточность обращения за медицинской помощью, невыполнение назначений врача в полном объеме.

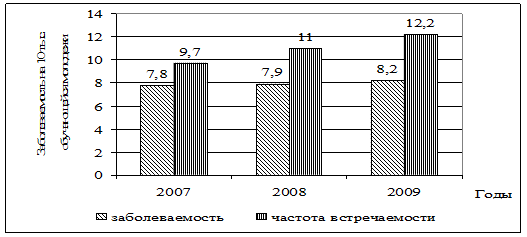

Общая заболеваемость у студентов за период 2007-2009 гг. возросла с 9,7 (Risk = 0,32; K = 0,88) до 12,2 (Risk = 0,46; K = 1,1) случаев на 10 тыс. прикрепленного населения, т. е. увеличилась на 25,8 % (или в 1,3 раза). Показатели первичной заболеваемости ожирением находились в период 2007-2009 гг. в пределах 7,8 (Risk = 0,39; K = 0,9) и 8,2 (Risk = 0,41; K = 1,04) случаев на 10 тыс. студентов, т. е. произошел рост на 50,1 % (рис.1).

Рис.1. Общая и первичная заболеваемость ожирением у студентов г. Томска (на 10 тыс. студентов)

Показатели общей заболеваемости ожирением у юношей за исследуемый период увеличились на 19,4 % (8,1 случаев на 10 тыс. студентов), а первичной заболеваемости — на 12,5 %, и составили в 2009 г. 5,4 случаев на 10 тыс. студентов. Абсолютный прирост частоты встречаемости ожирения за 2007-2009 гг. составил 2,5 на 10 тыс. студентов при темпе прироста 25,8 %. Значение 1,0 % прироста составило 0, 4 на 10 тыс. обследуемой популяции.

У девушек показатели общей заболеваемости за аналогичный период увеличились на 50 % (4,2 случаев на 10 тыс. населения), а первичной заболеваемости — на 14,3 %, и составили в 2009 г. 3,2 случаев на 10 тыс. студентов.

Согласно критериям метаболического синдрома, по рекомендациям ВНОК (2009) [8], диагноз МС был верифицирован в 40,3 % случаев (n = 62). Частота встречаемости метаболического синдрома у юношей была достоверно выше, чем у девушек, в 2,1 раза (67,7 % против 32,3 %, р < 0,001).

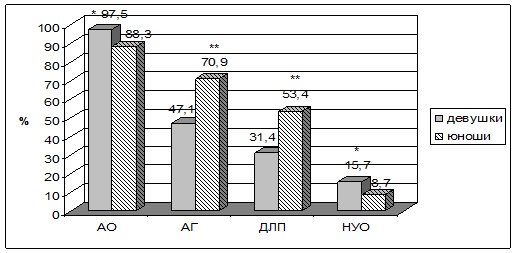

Анализ встречаемости компонентов метаболического синдрома у студентов г. Томска и Томской области показал (рис. 2), что у девушек наиболее часто встречались такие основные компоненты метаболического синдрома: абдоминальное ожирение — 97,5 %, артериальная гипертензия была диагностирована в 47,1 % случаев, дислипидемия — в 31,4 % студентов (12,9 % — у девушек и 48,4 % — у юношей), нарушением углеводного обмена (гипергликемии натощак, нарушение толерантности к глюкозе) — у 15,7 % обследованных.

Рис. 2. Частота компонентов метаболического синдрома у студентов:

1 — абдоминальный тип ожирения; 2 — артериальная гипертензия; 3 — дислипидемия; 4 — нарушение углеводного обмена (* — р = 0,04, в сравнении девушек с юношами;

** — р < 0,001, в сравнении юношей с девушками)

У девушек абдоминальный тип ожирения и нарушения углеводного обмена встречалось чаще, чем у юношей (χ2 = 4,14, p = 0,04 и χ2 = 1,68, p = 0,19, соответственно). У юношей частота встречаемости артериальной гипертензии и дислипидемии была значительно выше, чем у лиц противоположного пола и превышала в 1,5 и 1,7 раза, соответственно.

Установленные факты и закономерности формирования различных форм ожирения среди студентов в г. Томске позволили нам обосновать и разработать трехуровневую программу медицинской реабилитации студентов.

Первый уровень программы определяет необходимый объем обследования студентов, клинико-лабораторную оценку и анализ состояния их здоровья, частоту выявления сочетанных форм патологии и анализ качества организации первичной медицинской помощи студентам. Задачи первого уровня: на основании скрининг-тестов группировка студентов по нуждаемости в определенных видах диагностики и медико-профилактической помощи; организация оздоровительных мероприятий у лиц на доклиническом уровне. Центральной фигурой в решении задач на первом этапе должен стать участковый врач (врач общей практики).

Второй уровень программы включает формирование базы данных по формам выявленной эндокринной патологии и реализацию профилактических мероприятий с созданием школ здоровья («Ожирения», «Рационального питания», «Школа правильного питания»и др.) и образовательных материалов для медицинского персонала, социальных работников и родителей. Задачи второго уровня: консультативно-диагностическая помощь пациентам с ожирением; стационарная помощь в соответствии со стандартами лечения этой группы больных.

Третий уровень программы направлен на своевременную и адекватную оценку эффективности оздоровительных, медико-социальных мероприятий с определением необходимых дополнительных мер по коррекции сохраняющихся нарушений состояния здоровья студентов с эндокринной патологией. Задачи третьего уровня: научно-методическое сопровождение программы организации медицинской помощи студентам, подверженному воздействию факторов риска; разработка МЭСов и протоколов ведения больных; консультативно-диагностическая и лечебная помощь больным.

На фоне снижения массы тела отмечается улучшение ряда метаболических и биохимических показателей, являющихся факторами риска заболеваний, ассоциированных с ожирением. Эффективность проведения научно обоснованного комплекса профилактических мероприятий заключается в том, что в 2012 году в сравнении с 2009 годом снизилась распространенность таких факторов риска развития эндокринной патологии, как ожирение (с 56,8 до 36,26 случая на 100 обследованных), низкая физическая активность (с 41,3 до 31,2 на 100 обследованных), нерациональное питание (с 71,2 до 45,4 на 100 обследованных), избыточное потребление жиров (с 51,7 до 29,2 на 100 обследованных), избыточное потребление соли (с 37,1 до 22,2 на 100 обследованных), гиперхолестеринемия (с 38,8 до 26,3 на 100 обследованных), уровень сахара выше 6,1 ммоль/л (с 35,8 до 22,1 на 100 обследованных). Также снизилась доля студентов злоупотребляющих алкоголем (с 16,5 до 8,1 %; 35,4 % студентов полностью отказались от приема алкогольных напитков) и курением (на 25,4 % у юношей и 32,2 % у девушек).

Заключение

- Реализация модели комплексного исследования состояния здоровья и заболеваемости студенческой молодежи с избыточной массой тела позволяет получить положительные результаты, которые могут служить информационной базой, основой планирования и реализации программ восстановительного лечения студентов.

- Большую роль в реализации организационных технологий медицинской профилактики эндокринных заболеваний на уровне первичного звена здравоохранения необходимо отводить взаимодействию всех подразделений учреждения, при этом организационно-методическая функция должна возлагаться на кабинеты медицинской профилактики

- Применение разработанной модели профилактической помощи и восстановительного лечения студентов с избыточной массой тела позволяют индивидуализировать терапевтическую тактику и может быть реализовано в работе студенческих поликлиник.

Библиографическая ссылка

Голдаева П.Р., Павленко О.А. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОЖИРЕНИЕМ СРЕДИ СТУДЕНТОВ Г. ТОМСКА // Современные проблемы науки и образования. — 2016. — № 6.;

URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=25920 (дата обращения: 17.05.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник